個性豊かなゼミナール

総合ビジネス・情報学科

- ゼミナールテーマ

- イベントをプロデュース!

学内外のイベントの企画・運営を行っています。子ども向けワークショップの開催や、生活プロデュース学科の学生によるファッションショーの裏方など、活動内容は多岐にわたります。自分たちでアイデアを出し合い、時にはぶつかり合いながらも試行錯誤を重ね、湘北を盛り上げるイベントづくりを目指しています!

- ゼミナールテーマ

- 子ども向けICTワークショップ実施

誰にでも必要となっているICTを仕事や生活に活かすことを目標にしています。また、安心安全に情報技術を使えるようにするために、情報セキュリティについても、知識を深めます。主に次のことを行います。

1.子供たちが楽しめるICTを使ったワークショップを開くことを企画・実行し、振り返ることで、ICTを専門としない学生でも仕事や生活でICTを利用る実践的な力を身につけます。また、その活動を通してコミュニケーション能力や協働力を高めます。

2.SPREAD情報セキュリティサポーター能力検定などの取得をサポートします。

- ゼミナールテーマ

- 企業に関する研究とファイナンシャル・プランニング

株式投資と財務諸表分析の基礎を学習し、企業分析などについてディスカッションができるようにします。また、ファイナンシャル・プランニングの基礎を学び、人生のお金に関する知識を深め、将来の個人資産設計に役立てることを目指していきます。日商簿記検定、FP技能士検定の取得サポートも行っています。

- ゼミナールテーマ

- ゼロからはじめるモノづくり!

「調べて、作って、魅せる」を合言葉に、デジタル・アナログなモノづくりを体験します。自分の興味や気づきからスタートし、実際に手を動かして形にするプロセスを大切にします。店舗を取材してチラシをデザインしたり、古着をリメイクしたり、推しのキーホルダーを作ったり、自分用のアプリを作ったり。3Dプリンタやレーザー彫刻機などの工作機器も使いながら、まずはやってみる。失敗や試行錯誤も大切な学びとし、好奇心と行動力を持ってチャレンジする姿勢を身につけます。

- ゼミナールテーマ

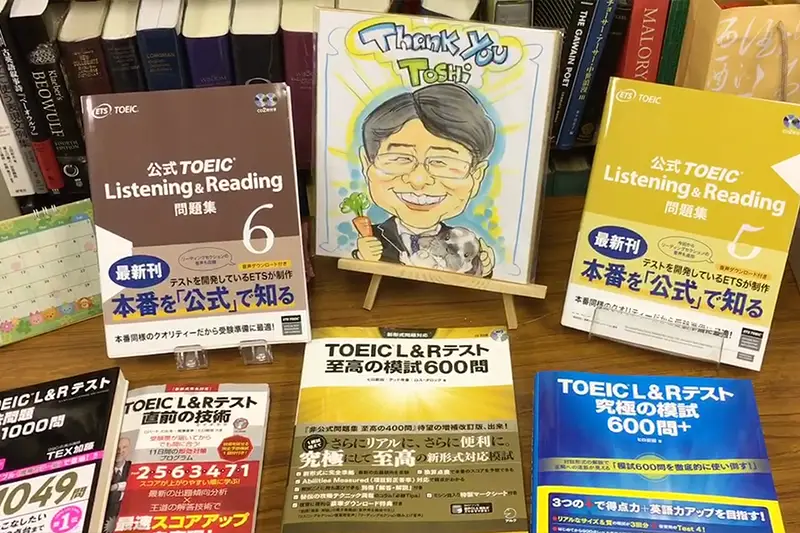

- TOEIC L&Rテスト 超!対策講座

企業で重視されている英語学力試験がTOEIC L&Rテストです。私のゼミではその対策授業として各パートの解答テクニックを学びます。大変そうに見えるかもしれませんが、TOEIC L&Rテストで高得点を取得するには、基礎的な英語力、情報処理力、そしてTOEIC受験力が必要不可欠です。一人ひとりの目標スコアを確実に取得するため、効率的に学習を進めます。

- ゼミナールテーマ

- ゲーム制作(アナログ・デジタル・謎解きイベント)

高木ゼミではエンターテインメントコンテンツを作成します。ようするにみんなが楽しめる作品を作ります。ゲームを中心として、CG・映像・アニメーション・その他なんでも!作った作品は「東京ゲームショウ」や「ゲームマーケット」「湘北祭」等のイベントでお披露目します。

デジタルゲームやアナログゲーム、謎解きイベントの制作作業を通じて、集団での仕事の仕方、コミュニケーション能力や自己表現力などを身につけましょう。何か作品を作りたい、人を楽しませたいという学生におすすめです!

- ゼミナールテーマ

- 情報処理技術者試験対策

情報処理技術者試験(国家試験)に合格するためは、どのような学習法が効果的であるかを研究します。

情報処理技術者試験はレベルに応じて、ITパスポート試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験などがあります。

ゼミ生は自分が合格した国家試験より、一つ高いレベルの試験合格を目指します。未合格のゼミ生は、基礎からしっかり学びます。

あるいは、国家試験の出題傾向の分析を通じて、データの処理技術を修得したり、国家試験対策の教材作成を通じて、書類作成能力やプレゼンテーション能力を養ったりします。

- ゼミナールテーマ

- 経営戦略・アントレプレナーシップ

国内企業の経営者の著書をゆっくり読みながら、経営戦略や経営哲学について理解を深め、新しいことを考案し、企画し、実行するアントレプレナーシップを育んでいきたいと考えています。

ゼミでは内容をまとめ、議論するだけでなく、本や情報との向き合い方、人生のライフステージにおける学び方までを一緒に考えていきます。経営戦略という言葉は、なんとなく堅苦しい印象を持つ言葉かもしれませんが、物事を俯瞰して眺め、ちょっと立ち止まって考えていく癖をつけていけば、その後の人生をよりよくする術が見つかっていくものです。

良い戦略を考えることは良い人生を考えること。そして、戦略の裏には哲学があり、哲学を醸成するに至った過程の起爆剤としてアントレプレナーシップが存在すると私は考えています。新しいこと、興味深いことを一緒に学ぶ仲間との時間を大事にしたいと思っています。

- ゼミナールテーマ

- ビジネスデータ分析とAI&デジタル技術の活用

1年次は「エクセル分析 一般」資格の取得を目指し、就職活動における武器を1つ増やします。2年次は生成AIや最新IT技術を遊び感覚で学び、楽しみながらスキルを身につけていきます。学生生活での思い出をたくさん作り、それらをWebサイトや動画にまとめることで、自分の魅力を発信する力も育てていきます。

- ゼミナールテーマ

- ホスピタリティ&経験価値研究

カフェやテーマパークなどを題材として、「ホスピタリティ」とそこで得られる「経験」という視点から、お客様にとっての『価値』についてみなで考えていきます。グループワークやケーススタディ、フィールド調査を中心に、みなでディスカッションしながら、ホスピタリティとは何であるか、お客様にとっての経験価値とは何であるかを考えて、発表します。

- ゼミナールテーマ

- 学生が主役!企業と取り組むマーケティング実践演習

産学連携プロジェクトを通じて、実践的なマーケティングを学びます。

マーケティングは「生きた学問」であり、常にアップデートされている分野です。

この授業では、ビジネスの最前線で実際に行われているマーケティングの現場を体験することにより、社会に出たときに本当に役立つ力を身につけます。

たとえば、百貨店と連携して来店促進イベントを企画したり、写真店と連携して成人式向けのチラシデザインを制作したりと、実際の企業の課題に向き合いながらプロジェクトを進めていきます。

- ゼミナールテーマ

- 世の中を便利にするシステムを考える

ITを使って世の中を便利にするシステムを考えます。システムを考えるためには企画書も必要になります。各ゼミ生の得意な分野を生かした協働作業でひとつの成果を目指します。

生活プロデュース学科

- ゼミナールテーマ

- 映画で学ぶ社会学~SDGsで知る世界のいま~

国内外の映像作品を鑑賞し、社会、家族、結婚、働き方、ジェンダーなどをSDGsの視点から読み解き、世界で起きていることについて知りたいテーマを決めて発表します。同じ作品であっても、人によって感じ方やとらえ方が異なるという発見を共有し、そこから自分自身のライフデザインについても考えていきます。様々な専攻コースの学生がいる簗瀨ゼミならではの「多様な体験を共有し互いに影響しあって成長していく」そんなゼミを目指しています。

- ゼミナールテーマ

- 調理を通して食物を学ぶ

調理を通して"食"を多角的に探究するゼミです。パン・菓子・料理づくりの実習に加え、イベントや学外との連携活動(2025年は「おにぎりプロジェクト」に挑戦)など、幅広く取り組みます。

「作る」ことにとどまらず、おいしさの探究や効率的な調理プロセスの工夫、異文化の食体験など、多様な視点から食を学びます。湘北祭などのイベントでは、企画・準備・実行・振り返りを通じて、企画力や実践力を磨きます。食べることが大好きな仲間とともにアイデアを形にし、その楽しさと達成感を味わえるゼミです。

- ゼミナールテーマ

- 健康と運動

ゼミでは、自己や他者の健康について考え、生涯にわたる健康の保持増進のための知識や方法、適度な運動習慣の大切さについて学んでいます。

具体的には、

・バレーボール、テニス、ゴルフなど「生涯スポーツ」を見据えたさまざまなスポーツの企画・実践。

・「健康」「身体」などをテーマに学びを深め卒業研究レポートを作成する。

などです。

- ゼミナールテーマ

- インテリアとデザインを探求する

「ひと、空間、デザイン」の3つの領域を、総合的かつ横断的に学びます。建築や芸術に触れ、歴史や文化を紐解く調査学習をはじめ、さまざまなテーマのディスカッションを行います。ひとの多様な価値観に触れることや、新たな発見をすること、考えることは、自分を成長させます。

また、企業との実践的なプロジェクト学習や3つの領域を体感できる展示場、時代性がわかる展覧会の見学など、常に社会とつながる総合的な体験学習に取り組みます。ゼミを通して、社会が求める企画力やプレゼンテーション力、実行力を身につけて、自分の将来の構想=ライフデザインの力を育みます。

- ゼミナールテーマ

- 文学・ことば

私たちは日々ことばを使用し、いろいろなことを考えたり表現したりしています。また、私たちの周りには、さまざまな文学作品があります。本ゼミナールでは、日常生活において使用していることばについて考えます。さらに、身近な文学作品について、自身の興味関心に基づき分析します。その上で、ことばや文学に関する研究テーマを見つけて、卒業研究に取り組みます。

- ゼミナールテーマ

- ファッションショーをプロデュース!

毎年11月に開催されるファッションショーの企画運営のコアメンバーとして活動します。

ファッションショーでは衣装のデザインから縫製、モデルやヘアメイクの担当、ショー構成や広報活動に至るまで、すべてを学生たち自身が分担し、社会で求められる実践力や協働力を磨いています。 2025年度のファッションショーは、11月29日(土)に開催予定です。学生たちの個性と創造力が輝く、一年に一度のスペシャルステージにぜひご期待ください!

- ゼミナールテーマ

- 心理学と自己・他者

心理学は日常生活と密接な関係があり、自分自身や周りの人の人生を豊かにするためのヒントに満ちた分野です。ゼミの中で紹介するいろいろな心理学に触れ、その中から「学びたい、知りたい」と思えるような自分だけのテーマを見つけて、楽しみながら学んでもらえたら嬉しいです。

- ゼミナールテーマ

- 子どもと社会について考える

現代社会において、子どもたちは様々な「生きづらさ」を抱えながら生きています。そんな子どもたちを取りまく社会的な問題について、文献(本、論文、絵本、小説、漫画など)や映像資料(映画、ドキュメンタリー、ニュースなど)を通じて学び、自分たちがこれまで生きてきた体験と照らし合わせながら子どもに関する知見を深めます。そこで得られた学びをもとに関心のあるテーマを選び、卒業研究に取り組みます。

保育学科

- ゼミナールテーマ

- 親子の発達と子育て支援

子どもだけではなく親や家族の発達も含みこんだテーマを設定し、個人もしくはグループで文献研究や調査を行います。これらを通じて、保育者として、親子の発達をどのように支えることができるのか考えていきましょう。

- ゼミナールテーマ

- 障害児・者と現代社会

障害児や障害者、さらにその家族や取り巻く環境について、現状や課題を学びます。

- ゼミナールテーマ

- 幼児の発達と保育

ゼミでは、主に幼児の発達と家庭や保育の環境、保育内容などについて研究します。比較的テーマは自由です。ゼミ生が自分でしっかり興味を定めて、研究していくことを求めます。教員自身の研究テーマとしては幼保小接続や読み聞かせ、ことば遊びなどがあります。

- ゼミナールテーマ

- 表現発表ゼミ

表現あそび、シアター研究、劇作品を研究するゼミです。外部イベントに参加したり、湘北の親子図書館で親子向けに親子たいそうを紹介します。1年間のまとめとして、子どもたちに向けた劇作品を制作し、12月に園に出向いて発表する「出張公演」を行います。子どもたちの前での発表を通して、子ども理解を深め、子どもたちを惹きつける表現方法を模索しながら子どもとともに創る表現空間、表現世界を学びます。

- ゼミナールテーマ

- 音を楽しむ、表現を楽しむ

「音楽が持つ力」について体感的に学びます。特に、大人も子どもも一緒に楽しめる「合奏」をメインに進めていきます。

- ゼミナールテーマ

- みることの不思議、つくることの楽しさ

絵を描いたり作品を作ったりする前に、人は目を通して様々なものを見ています。その見ることの不思議や作ることの楽しさを、子どもの目線に立って研究と実践を行います。

- ゼミナールテーマ

- 学び/ケア/環境

子どもが学ぶとはなにか、そのために私たちができることは何か。また、保育者として、家庭人として、地域人として学び成長するとは何か、環境やケアという視点から考えることからはじめ、各自の関心にそったテーマについてより深く考えることをサポートします。そのためには仲間との関係も重要です。お互いに切磋琢磨しながら学んでいきましょう。

- ゼミナールテーマ

- 子ども学 子どもの理解/社会の理解

現代の子どもを取りまくいじめや虐待、貧困問題などを多角的、かつ、客観的視点で考えてみましょう。問題を抱えている子どもの年齢は一定ではありません。そのため、乳幼児から学齢児童までと幅広い年齢の子どもたちを研究対象とします。自らの子ども時代を振り返りながら、過去から現代、未来に向けて子どもを取りまくあらゆる問題を理解するとともに、子どもにしっかりと向き合い寄り添う技術、保育士のあり方を考察していきましょう。

- ゼミナールテーマ

- 乳幼児期の発達と保育、子育て

子どもの成長、発達を中心に、そこに関わる保護者、保育者、地域の人々、環境のより良いあり方について議論していきましょう。各自の興味関心を出発点に、メンバー全員が参加し、議論し、深めていくプロセスを大切にします。

- ゼミナールテーマ

- 「教え」と「学び」を科学する

科学としての教育学の観点から、教育者による「教え」と学習者による「学び」に着目し、さまざまな教育・保育方法を調べていきたいと思います。基本的には、各自が興味のある教育・保育実践についての問いを立て、その実践がよって立つ理論・思想、社会的背景などにまで遡り、問いに回答しながらまとめていく作業を行います。このような作業を通して、皆さんがこれまで受けてきた「教育」や「保育」について、「学びほぐす」ことを目指します。過去と現在の国内外の教育・保育実践を観察し、未来の教育・保育実践について一緒に考えていきましょう。