湘北SDGs

【授業紹介】SDGsの目標4に関連したジェネラル・イングリッシュの授業 (2024年7月)

7月24日、生活プロデュース学科1年生が受講するジェネラル・イングリッシュIの授業では、SDGsの目標4・ターゲット4.5に関連した英語のレッスンを行いました。

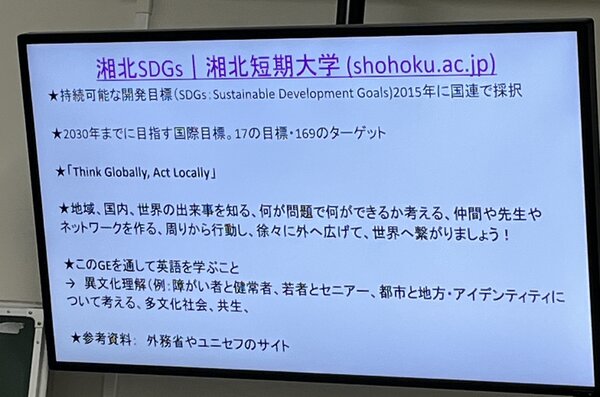

まず導入として、SDGsの簡単な背景と湘北短期大学のホームページに掲載されているSDGsの取り組みを紹介し、「Think Globally, Act Locally」というスローガンをもとにSDGsは学生らにも身近で関係のあること、そして地域や国を越えてみんなで考えて行動することの必要性を伝えました。

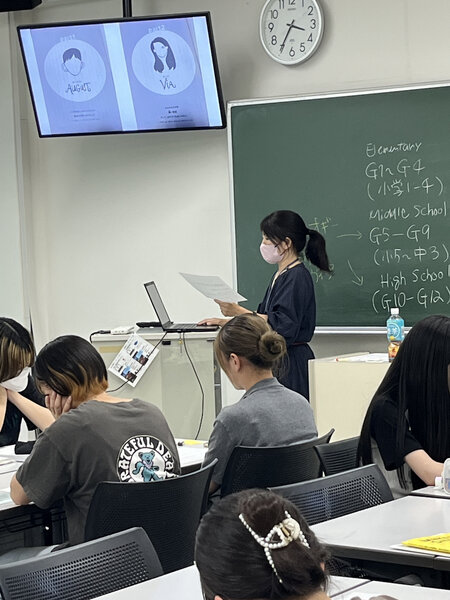

その上で、SDGs目標4の"Quality Education" (質の高い教育をみんなに)をメインテーマとし、特に、ターゲット4.5に絡めて、障がいのある子どもたちの平等な生涯教育について考えるレッスンを行いました。ここでは、R.J.Palacioの児童書Wonderと映画「ワンダー 君は太陽」のDVDを併用しました。前半ではWonderの本にある、英単語・リーディング・リスニングを学習し、後半では映画に描写されているストーリーから、障がいのある息子を持つ両親やきょうだい児の姉の思いを考えながら、主人公を通した公正な質の高い教育と生涯学習の機会についてプリント作業を行いました。

プリントの3つの質問と学生の意見を紹介します。

Q1) 普通(Ordinary)って何? 資料Wonder Chapter 1 オギーより

A1)「何事も不自由なく生活できること」、「みんなと同じように生活する、学校に通う」、「普通の定義は人それぞれで、自分の中での当たり前のことを普通というのだと思う」、「普通は一つではない、人の数だけ普通があると思う」

Q2) きょうだい児ということばを聞いたことはありますか?映画の中で、オギーの姉はきょうだい児で、弟が中心の生活の中で何かを感じています。そのことについて自分なりに感じたことなどを書いてください。

A2)受講生39名中、知っている2名、知らない17名、無回答20名でした。

Q3) SDGsのGoal 4にある、「公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」に関連して、オギーを通して他の児童も学ぶ機会などがあると思いますが、皆さんの意見はどうですか?

A3)「体に障害をもっていても、障がいをもっていない子どもたちと同じように勉強するし、見た目が少し違うからという理由で、別人かのように扱うのは違うということが学べると思います。」

「変に差別などをして教育を受けさせないのではなく、全ての人に平等に教育を受けさせる機会を与えることによって、人としてしっかり成長できると思いました。」

プリントQ1の質問は、病気や手術によって顔に障がいが残ったWonderの主人公のオギーが冒頭で、「Ordinary (普通)」 とは何かについて自分の立場で語っているところからきています。その文章と映像をもとに、学生らは感じたことを日本語でプリントに記述し、その後グループでお互いの意見をシェアしあいました。補足知識として、障がいのある子どもと家族に対して、社会ではどのような取り組みがあるかという一例を紹介するために、講師がボランティア活動を行っている難病や障害のある子どもや家族をサポートするNPO団体とその地域事業のレスパイト施設、「あおぞら共和国」について紹介しました。

翌週の振り返りでは、学生たちの質問やコメントを取り上げ、あまり知られていない、「きょうだい児」や「ヤングケアラー」について講義を行いました。

このジェネラル・イングリッシュIの授業では、語学を身につけるだけでなく、学校教育の多様性・障がいのある子どもの視点で考えてみることを仲間と共有し、そこからそれぞれができる活動や多様な気づきに触れて、SDGsを学ぶ機会を設ける内容にしたいと考えています。 (国際理解科目 非常勤講師 仁志田華子)