湘北SDGs

【授業紹介】保育の中のジェンダー問題-隠れたカリキュラムの観点から-(2023年8月1日)

保育学科1年生の必修授業「保育の心理学」では、保育者が意図する・意図しないにかかわらず保育を通じて子どもたち自らが学び取っていく全てのこと(=隠れたカリキュラム)の一例としてジェンダーの問題を取り上げました。

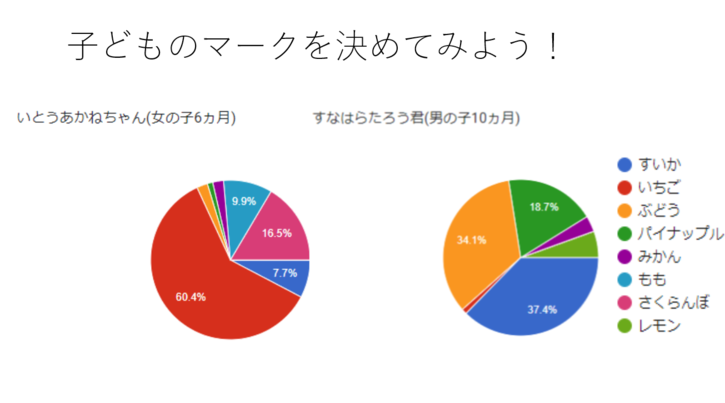

学生たちには、架空の子どもの名前・性別・年齢を伝えて、直感でその子専用のマークを8種類の果物の中から選ぶように伝えました(保育現場では自分の持ち物などを子どもたちが把握しやすいように決まったマークを使用することがよくあります)。その結果、女児では暖色系の果物が、男児では寒色系の果物が明らかに多く選ばれていることが確認されました。

ジェンダー平等実現のために保育現場で多くの配慮がされている一方で、隠れたカリキュラムとして私たちの中に残る意図しない、無意識のジェンダー意識について考えてもらいました。

学生たちからは、「男の子だから、女の子だからというような考えは良くないと思っていたのに、自分のマークの選び方は性別によって左右されていた」、「無意識に男の子はこう、女の子はこう、ということが自分の中に染みついていることに驚きました」、「無意識を意識できるようになれるとよいと思いました。」「無意識の保育士のかかわり、とても難しいけどとても大切なことだと感じました」、「隠れたカリキュラムの話がおもしろかった。本当に隠れていたから、自分も気づいていない話ばかりではっとした。気づいていないことに気付くのはとても難しいことだと知った。」、「その子の個性を大切にした保育ができる保育者になろうと改めて思った」といった感想が寄せられました。(保育学科 照井裕子)