湘北SDGs

【授業紹介】社会デザインとアイデア創出のワークショップを実施(2023年11月)

「SDGsと社会デザイン」(生活プロデュース学科1年後期選択科目)では、ゲスト講師をお招きして社会デザインとアイデア創出のワークショップを実施しました。

講師の三尾幸司氏は、株式会社JSOLで部長を務めるかたわら、一般社団法人社会デザイン・ビジネスラボ(SDBL)の事務局長として、これまでにトヨタ自動車、デンソー、環境省など企業や官公庁のDXや事業企画の支援、100件以上のワークショップを実施している方です。

「社会デザインとは何か」からスタートし「アイデア創出」の方法を実践的に教えて頂きました。

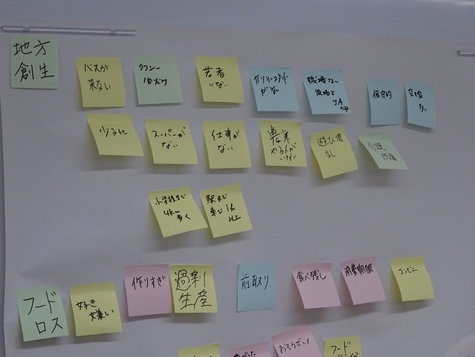

初日は、三尾先生から説明を受けたあと、「地方創生」「フードロス」「サーキュラーエコノミー」「人間関係」「働く環境」「カーボン」という6つのテーマについて、思いつくキーワードを付せんに書いてどんどん貼っていきます。前期のSDGsの授業で少し扱ったテーマもありましたが、学生たちの多くは最初は手が動かず考え込んでしまう様子が見られました。それでも、最後は壁に貼った模造紙に様々な課題が出されました。

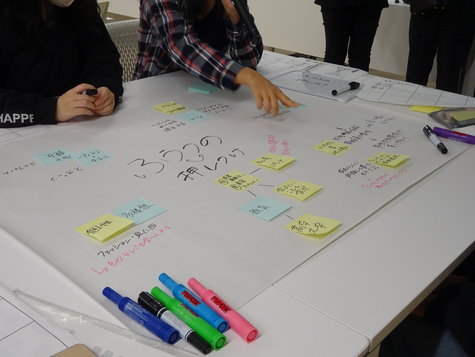

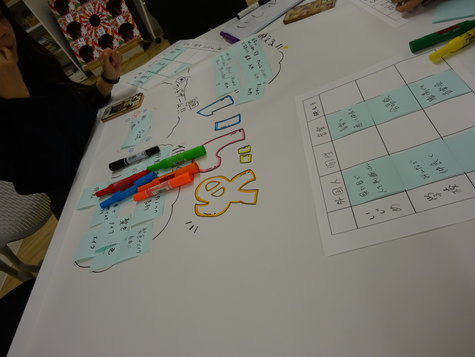

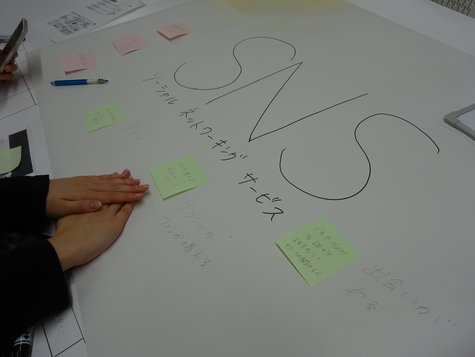

第2回目は、三尾先生からSCAMPER法というフレームワークの説明を聞き、他のもので代用したり、組み合わせたり、適応させたりしてアイデア出しをしていきます。三尾先生によると、①質より量、②スピード重視、③仲間の発想を否定しないことが大切だそうです。前の週に選んだキーワードについて、課題と自分の興味関心を組み合わせてマトリックス図に整理した後、模造紙にまとめてグループごとに発表しました。

学生のふりかえりを紹介します。

《ワークショップで学んだこと》

「思いついた考えやアイデアはとにかく書き出す(頭から追い出す)こと、発言を記録に残すことでキーワードから連想されることや課題など新たに発想が生まれるということ。正解はないということ。」(R)

「グループでテーマを決め、そこから言葉と言葉を組みあわせ新しいアイデアを考えるというグループワークをしてみて、友達とのコミュニケーションを取れると同時に自分で新しい考えを持つことが出来たり友達の考えたアイデアに共感したり、その考えを吸収しあったりすることが出来たことで物事を考える時の視野が広がった気がしました。」(Y)

「2回のワークショップを経験して、具体的なスキルや知識を身につけることができました。ワークショップを行う際には、とにかく書き出すことが発想などにつながると学ぶことができました。合っているかわからず、何も意見やアイディアを出さずにしているのではなく、何でもいいから思いついたことを書き出すことが良いワークショップにつながると、2回のワークショップを経験して感じました。書き出したことからチーム内で意見が広がり、よい意見交換ができたからです。」(M)

《これから身に付けたい力》

「発想力とそれを積極的に言葉や紙に起こす、という力が欠けているなと感じました。知識にも欠けている部分があると思ったので社会問題にも目を向けていきたいと思いました。授業や普段の生活を通して社会問題について知っているつもりだったけど、アイディアを出す時にあまり浮かんでこなかったので、日常生活の中で目を向けたり、ニュースをしっかり見たりしていきたいです。」(A)

「物事を考えたり生産する上で、一点の視野から 想像するのではなく、広い視野を持ち様々な視点から物事を考えるという思考は、自分自身に取り入れていきたい能力だと感じた。」(K)

学生たちは、今回の体験を通じて、自分の周りのできごとへの関心が深まり、アイデア出しが楽しくなったようです。自分の考えを言語化し共有しあうことの大切さを改めて実感できた授業となりました。

(生活プロデュース学科 簗瀨千詠)